Tom Skinner, quando suonare la batteria sembra facile

Tom Skinner, Locomotiv Club, Bologna, 20 ottobre 2023

Ieri pomeriggio si parlava, qui sulle pagine virtuali di Kalporz, di “gran batteristi” e ricordavamo Dave Abbruzzese e il suo lavoro energico su “Vs.”, e alla sera, a Bologna, chi ha deciso di andarsi a vedere Tom Skinner al Locomotiv ha certamente potuto godere di un altro batterista dalla bravura enorme, diversissimo da Abbruzzese ma, al pari di quest’ultimo, di quelli che possono ipnotizzarti.

Ormai conosciuto da molti per via del suo lavoro negli Smile di Thom Yorke e Jonny Greenwood ma anche nei Sons Of Kemet, Tom Skinner è di quei batteristi che suonano con quella facilità incredibile come se le bacchette si muovessero da sole. Quando si fa sfoggio di una tale padronanza e naturalezza c’è dietro uno studio mastodontico unito a un talento smisurato, e guardare suonare Skinner è un piacere per le orecchie ma anche per gli occhi perché le sue mani si muovono come se danzassero.

Skinner sta portando in giro una formazione a cinque con Tom Herbert al contrabbasso, Kareem Dayes al violoncello, Chelsea Carmichael al sax e flauto traverso e Robert Stillman al sax e clarinetto e con questo collettivo propone un jazz magmatico, lievemente psichedelico, immortalato nell’ep “Voices of Bishara” uscito nel 2022 su Brownswood Recordings.

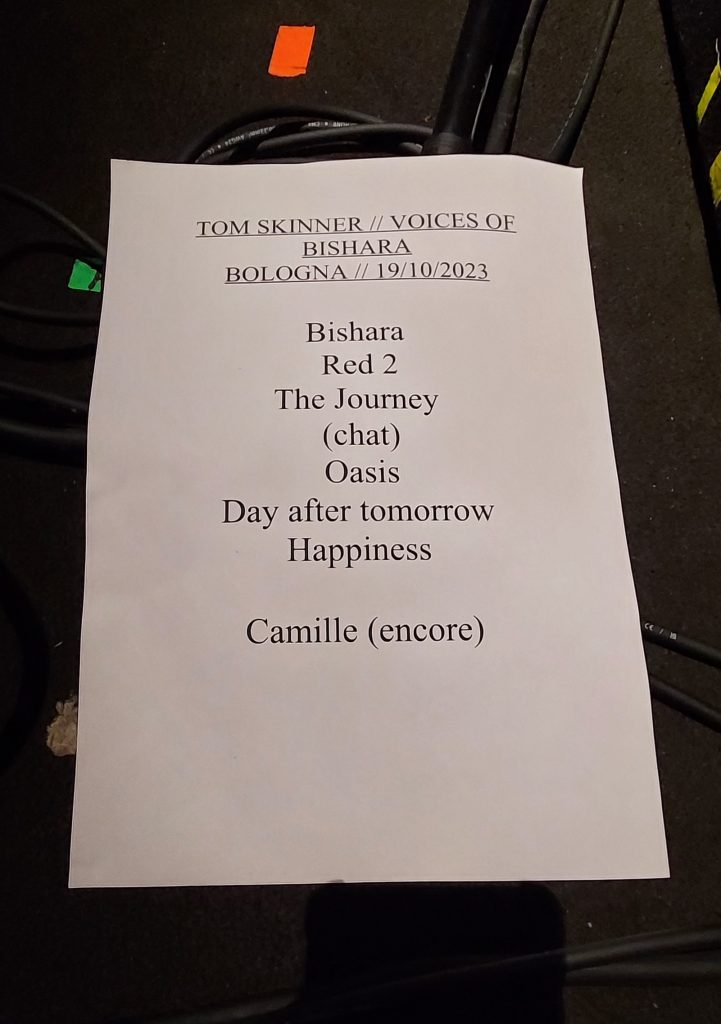

Sia l’album che la canzone di apertura del disco (e del concerto di Bologna) prendono il nome dall’etichetta discografica Bishara di Abdul Wadud, un violoncellista americano mancato l’anno scorso, che è un po’ l’artista vate ed ispiratore del progetto di Skinner (ha dichiarato che è stata la sua “ossessione durante il lockdown”). Ieri sera infatti il quintetto ha suonato pure tre canzoni tratte dal primo album di Abdul Wadud, “By Myself” (1977), interamente composto e suonato con il solo violoncello: “Oasis”, “Happiness” e “Camille” hanno trovato un’estensione comunitaria con splendidi interventi di sax della Carmichael e una base solida del contrabbasso di Herbert, per non parlare dell’estro istintivo di Dayes. Sia dunque la produzione originale che quella coverizzata è stata amalgamata dai cinque come se si trattasse della stessa pasta, con qualche piccolo spazio agli assoli personali senza che questi potessero sovrastare il concetto unitario del progetto. Con il picco di una “The Journey” che è al livello di roba newyorkese di fine ’50/inizi ’60.

Chi ha detto che il jazz è noioso?

(testo e foto di Paolo Bardelli)