Rock En Seine 2006 (Parigi) (25-26 agosto 2006)

Basta solo spostarsi dall’Italia. Paese che vai, Festival (ci tengo a sottolineare la f maiuscola) che trovi. Quest’anno ci ho dato più che mai: giugno al Primavera Sound, luglio con l’immancabile Benicassim. Ma quei Radiohead lì non potevano scappare. Giusto, quindi, un ultimo sforzo e terminare la stagione estiva di happening internazionali con una novità, sia per quanto riguarda i menzionati oxfordiani che per il festival in sé: ero infatti ufficialmente vergine di entrambi. Si finisce pertanto in bellezza, con un bagno di folla che da noi ci sogneremmo e orari questa volta più da Inghilterra che da Spagna. Va bene così, il freddo che tira già dal tardo pomeriggio non invoglierebbe a fare le ore piccole anche ci fossero djs dopo le undici. E, almeno, al mattino non ci si sveglia immersi in un bagno di sudore.

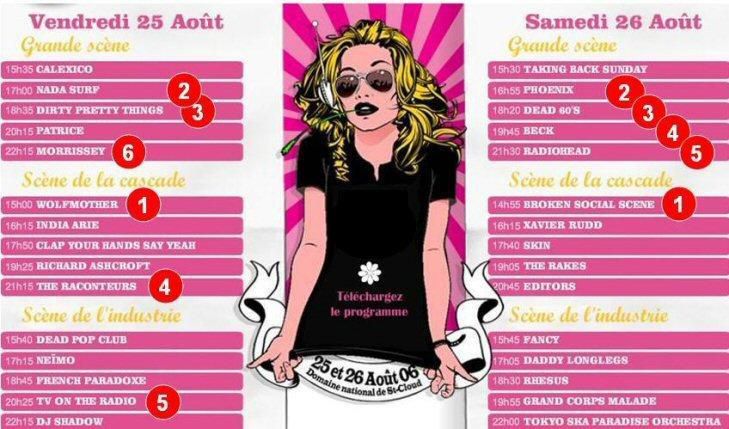

Venerdì 25 Agosto

Una volta Torino volava su Parigi (Orly) con EasyJet. Ora ci hanno tolto anche questo. Per un torinese, partire tre volte (una per le vacanze non festivaliere) da Orio al Serio in neanche tre mesi è un vero colpo. Drammatico. Passi ancora la maledettissima Malpensa. Vabè. Ero con un mio grande amico e la sua ragazza, entrambi dell’hinterland milanese, e ci siamo dovuti svegliare alle 03.30 del mattino per partire tre ore dopo. Doppio smacco. La cosa deprimente è che da Orio si vola su Beauvais, sperduta località a un’ora e mezza da Parigi (un po’ come per Londra-Stansted), il cui aeroporto è un vero buco. La sala di ritiro bagagli è grande due volte camera mia e ci sono solo due rulli. Fuori, gli uffici per affittare le auto si trovano in piccoli containers. Triplo smacco, quindi. A questo si aggiunge il fatto che nel viaggio in pullman verso la capitale francese mi trovavo di fianco ad un tale che soffriva della turba propria del geometra Calboni di fantozziana memoria: la celebre Ventilatio Intestinalis Putrens. E qui sono stati dolori non solo psicologici.

Alla fine comunque si arriva alla Domaine de St. Cloud, parco a due passi dalla Senna (ma dai..) dove ha luogo il festival. Dal Pont de Sevres e da quello di St Cloud, comunque, non si vede nulla: la fila di alberi è alta e non si riesce a scorgere neanche il main stage (Grand Scene, pardon). Ma passiamo all’organizzazione: si entra e si viene perquisiti a tappeto. Zaini e beauty case per l’igiene compresi. Il posto in campeggio è assegnato. Nella mia ingenuità pensavo: “Sta a vedere che ora arriviamo ed è numerata anche l’area per la tenda”. Ebbene, non solo numerata, ma è anche segnata con la vernice la piazzola per piantarla! Che in Francia abbiano fatto un decreto Pisanu per i festival?

Alle tre inizia la musica vera e propria, sulla Scene de la Cascade (il secondo palco) con i Wolfmother. Riff seventies a più non posso, platealmente Deep Purple e Black Sabbath. Ci danno abbastanza ma la presenza scenica non è così esaltante e i volumi potrebbero essere più alti. Convincono quindi per metà. Di ben altra caratura sono invece i Calexico. Quaranta minuti dove sulla Grand Scene si respirano atmosfere desertiche e la pedal steel ha un ruolo da protagonista. Olè. Joey Burns è rilassato e sorride puntualmente, John Convertino è di una bravura immensa e potrebbe suonare ad occhi chiusi. Il pubblico gradisce e l’appuntamento, per i parigini, si rinnoverà ad ottobre. Dopo il cambio palco è tempo di Nada Surf, personalmente uno dei concerti più attesi dopo il favoloso set al FIB. E poi si tratta di powerpop, l’unico act del weekend. La scaletta ricalca molto Benicassim: si parte a razzo con “Hi-Speed Soul” che manda il pubblico in visibilio, si prosegue con “Popular” e “Where Is Your Secret?”. Prevalgono i pezzi del bellissimo “Let Go” come “Fruit Fly” (tradotta sul momento da Daniel Lorca), “Happy Kid” e “Blonde On Blonde”. Matthew Caws dialoga in francese con l’audience e invita tutti a saltare su “Inside of Love”: scene di delirio totale, urla e qualche pianto. Il pubblico d’oltralpe del resto lo si conosce ed è noto per idolatrare visceralmente i propri beniamini. Niente di così insolito quindi. Tra una “Concrete Bed” e, a sorpresa, “The Way You Wear Your Head”, si giunge alla fine con la (power)poppissima “Always Love” che il pubblico canta a squarciagola. Chiusura con “Blankest Year” assieme ai due trombettisti dei Calexico. Tutto perfetto. Mancava solo il Santià a ballarmi accanto come al Fib Club.

Pur non vedendoli da vicino, i Clap Your Hands Say Yeah regalano, assieme ai Dirty Pretty Things, una conferma: il clamore e le chiacchere attorno a loro sono quanto di più ingiustificato si sia visto nell’ultimo anno solare. Barat e soci hanno provocato urla di giubilo quando hanno attaccato un pezzo dei Libertines. Ovviamente gli inglesi presenti si saranno emozionati come cani. Già, gli inglesi. Anche qui presenti in buon numero. Dove c’è festival ci sono inglesi. Non possiamo neanche prendercela più di tanto, loro di eventi così ne hanno una miriade eppure presenziano regolarmente anche fuori dai propri confini. E’ nella loro cultura e questo non può che andare a loro favore. Noi abbiamo il festival di Sanremo o il Festivalbar. A voi l’imprecazione che ritenete più idonea. I Kasabian, esibendosi di fronte ad una Cascade stracolma, non fanno molto meglio dei precedenti. I pezzi nuovi, attorno a cui ruota principalmente il set, appaiono molli. Loro stessi non sembrano molto carichi. Un concerto talmente piatto che ha fatto attendere “Club Foot” quanto mai. A me che dei Kasabian non è mai fregato niente ma anche al pubblico, che si aspettava legittimamente di più. Fortunatamente c’è stata l’ottima mezz’ora di TV On The Radio sulla Scene de l‘Industrie, non lontana dalla Cascade ma distante abbastanza da scacciare possibili sovrapposizioni di suono che sarebbero state fastidiose. La band di New York, comunque, non lo avrebbe permesso lo stesso. Chitarre di una bastardaggine inaudita che sembrano shoegazer si scaraventano sul folto pubblico accorso a vederli. Confermano le voci per cui dal vivo sono un gruppo doppiamente più caciaresco che su disco. Avrei voluto seguirli di più ma l’alta affluenza di persone imponeva di presentarsi con anticipo alla Cascade per Jack White e Brendan Benson. Semplicemente il concerto della giornata. I Raconteurs, se non si fosse capito.

Fanno il loro ingresso sul palco con una marcia di sottofondo maestosissima, si lanciano subito in una intro blues-psichedelica. Il masculo dei White Stripes è veramente un chitarrista della madonna. Con un ampia gamma di controcazzi e controcoglioni, insomma. E mi preme dire questo anche se a me i White Stripes non hanno mai preso più di tanto. Siamo di fronte a uno dei più grandi chitarristi di oggi, sicuramente il migliore tra le “nuove leve” (nel suo caso, non più così nuovo). Brendan Benson ha una voce altrettanto grande. La prima canzone in scaletta è la bellissima “Intimate Secretary” seguita poi dalla cover di “Bang Bang” di Nancy Sinatra. “Steady As She Goes” richiama giustamente il pubblico ad un movimento generale che comunque non manca durante tutta l’esibizione. E vorrei ben vedere, con un concerto simile. I pezzi si allungano in code furiose e dilatate ma mai noiose. La carica e l’energia del gruppo sono disarmanti. La compattezza del suono altrettanto ammirevole. I volumi da capogiro. Una figata immensa. Pezzi come “Broken Boy Soldier” (dal riff esplosivo) e “Store Bough Bones” sono esaltanti da morirci. Stesso giudizio per “Together”, ballatona che non finisce mai con un Benson in stato di grazia. Chiusura con “Hands” che alza ancora più il tiro. Un qualcosa di veramente grandioso che forse in Italia non vedremo mai. Qualcuno, come me, è a conoscenza dello scarso rispetto che la band ha per il nostro paese tanto da non volerci suonare minimamente. Problemi di organizzazione, produzione e quant’altro. C’è solo da sperare che qualcuno ci metta una pezza perché un live simile andrebbe visto, punto e basta. E meritavano loro di chiudere la giornata sulla Grand Scene.

Tocca invece a Morrissey, tedioso al FIB ma che qui sembra regalare ben altre emozioni. In ogni caso, data la fame, si opta per mangiare un kebab seduti con Moz in sottofondo. Tra “Irish Blood, English Heart”, “You Have Killed Me” ed “How Soon Is Now” pare proprio che l’intensità sia ben più spessa. Complice il trovarsi a metà strada tra il suo set e quello di DJ Shadow all’Industrie, comunque, prevale la voglia di starsene a mangiare, bere e porreggiare in tutta tranquillità. I Raccontatori di stasera non possono avere eguali. Così sia.

Sabato 26 Agosto

Il mattino si apre alla grande. Seduti a un tavolo al bar del campeggio, in lontananza si sente il soundcheck di qualcuno che suona un paio di pezzi da un certo album del 1997 acclamato come uno dei capolavori degli anni ’90. C’entra il computer ma non saprei dirlo con esattezza. Palle. Non voglio dire che sono i Radiohead perchè nel check fanno “Climbing Up The Walls” che non hanno poi suonato la sera. Rosicherò alla grande e non posso perdonargliela. Non potevo ancora saperlo, chiaramente, ma qualcuno mi ha omaggiato lo stesso di un regalo anche più gradito. Il domandone che mi rimbalzava in testa ancora prima di partire era: “Riuscirò a vedere Feist una cazzutissima volta?”. La bellissima fanciulla, infatti, vive o viveva a Parigi. Non ha suonato con i Broken Social Scene nei due concerti italiani che ho visto e questa era la classica volta da “o la va o la spacca”, o se preferite all’inglese, “it’s now or never”. Se non si fosse capito, ho una passione per Feist che dovevo saziare. Così, quando ci presentiamo alla Cascade verso le tre meno un quarto di questo grigio e piovoso sabato pomeriggio, i miei occhi la cercano con insistenza dietro al palco. L’ensemble canadese intanto si presenta con nove elementi pronti a regalare tre quarti d’ora di indie rock come dio comanda. Meglio vederli al chiuso ma non c’è comunque di che lamentarsi. “Fire Eye’d Boy” occupa subito una delle prime posizioni in scaletta. LEI è là dietro. La presenza di Feist vale la mancanza di “Climbing Up The Walls” senza dubbio. Arriva in tutta grazia e prende il microfono in mano per cantare assieme a Brendan Canning “7/4 Shoreline” dall’ultimo, omonimo, disco. Grande voce e carisma da vendere. Non resta stabilmente sul palco ma fa comparse di tanto in tanto. Su “Anthems For A Seventeen Year Old Girl” si unisce alla nuova cantante (la bionda dalla lunga chioma) per il pezzo finale. In mezzo a questo, le hits del gruppo come “KC Accidental”, “Stars and Sons”, “Cause=Time” dal fantastico “You Forgot It In People” e chiusura affidata ad “Ibi Dreams of Pavement” che riecheggia a lungo anche dopo la conclusione.

Mi sposto sulla Grand Scene per i Taking Back Sunday ma decido di fare prima un salto nell’area dietro al palco. I BSS sono segnati in conferenza per le 16.00 e mancano giusto cinque minuti. Cerco con insistenza la sala stampa che sembra non esistere. Alla fine è una stanzetta con neanche una decina di sedie da giardino e due divanetti per gli artisti. Li aspettiamo in quattro e ci guardiamo come per dire “Che cacchio gli chiediamo?”. Alla fine si presentano in tre e l’attivo e barbuto bassista rende le cose facili scherzando e buttandola sugli sfottò ai giornalisti inglesi. Si finisce per parlare di musica, influenze e cose così. Mi faccio avanti per sapere il loro pezzo preferito dei Yo La Tengo (che hanno citato tra i loro ascolti più frequenti). Il side I di “Danelectro” per il bassista, “Blue Line Swinger” per l’altro soggetto. Non pervenuta la trombettista. Alla contro-domanda rispondo “Pablo and Andrea”, che per me ha il miglior assolo di chitarra della storia. L’addetta alla stampa mi chiede se voglia fermarmi per chiaccherare coi Rakes ma non mi sembra proprio il caso: i Phoenix aspettano sulla Grand Scene e sarebbe brutto perdere un gruppo che fa gli onori di casa. In tutta onestà, un gruppo che poteva fare meglio. Mi sarei aspettato un ballo generale mentre la staticità sembra averla vinta. Il loro set è onesto e ben suonato ma non riescono a coinvolgere il pubblico come dovrebbero. Ne esce quindi un’oretta scarsa di puro intrattenimento, peccato. Vado quindi a farmi tediare da Skin, una voce che non ho mai amato, anzi, mi è sempre stata di peso. I suoi pezzi sono totalmente anonimi e non canta neanche al massimo delle sue possibilità. Prova a riesumare gli Skunk Anansie con una versione di “Hedonism”: risultato piattissimo, non ci mette una virgola di energia e il pezzo ne risente alla grande. Basta, da qui in avanti si lotta per guadagnare una buona posizione per i Radiohead, dato il pienone di gente riversatasi alla Domaine.

E si comincia a malincuore con i Dead 60’s, un gruppo che naviga nell’inutilità come troppi. Hanno azzeccato il singolo con le solite chitarrine che vanno di moda e il pubblico sembra dalla loro parte. Il cantante è un Danko Jones meno tamarro e questo non facilita certo le cose. Andate via il prima possibile, ve ne prego. Beck invece è un ospite graditissimo. Durante tutto il suo set sui megaschermi sono riprese le immagini delle marionette che ricalcano la band e che fanno il loro spettacolo al fondo del palco. Un vero e proprio muppet puppet show. Si inizia col botto con una versione di “Loser” in sottofondo e che vede il pupazzo Beck cantare fino alla seconda strofa. Qui sale sul palco la band vera e propria e il biondo Hansen può terminarla da solo. Altri momenti da ridere, quando la band si siede attorno ad una tavola imbandita e comincia a mangiare. Nel mentre, Beck ci regala un intenso momento di folksinging con “The Golden Age” da “Sea Change”. Dopodichè, via con “Clap Hands” e il sottofondo di bicchieri e posate suonati dal gruppo (mentre le marionette fanno lo stesso). Quando la band esce di scena parte un filmato dove i protagonisti sono, neanche a dirlo, i soliti burattini, stavolta in tour a Parigi e “doppiati” con voci altamente comiche. Lo show termina alla grande con una “E-Pro” in cui si fatica a distinguere la voce del cantante, sommersa dall’unico grande coro del pubblico. Un applauso ad un grandissimo artista.

Ed è il momento del gruppo più atteso da tutti. Ora, io non ho mai venerato il gruppo di Thom Yorke per il semplice fatto che li ho forse rispettati troppo. Un punto fermo nel rock di oggi, i più grandi, una band che artisticamente non ha eguali. Questo mi ha probabilmente impedito di farmi emozionare dalla loro musica come è invece per tantissimi. Per me i Radiohead sono, non li metterò mai in discussione e finisce lì. Non sarò mai un fan ma non è questo ciò che conta. Conscio di vedere una delle più grandi band in circolazione, mi aspettavo un atteggiamento del pubblico totalmente diverso: stare in piedi in venerazione, non cantare per non coprire i vocalismi di Yorke. Una sorta di messa dove i fedeli restano a guardare e immagazzinano tutto dentro di sé. Insomma, avrei preferito non trovarmi in mezzo ad una calca umana spaventosa, sballottato durante i pezzi più tirati. Ma in fondo questo fa parte del gioco. Detto ciò, il concerto è senza ombra di dubbio grandioso. Chi non vorrebbe sentire subito “Airbag”, come se lo stereo pompasse a dismisura “Ok Computer” dall’inizio alla fine? Una partenza bellissima che si traduce poi in “2+2=5” e in una “National Anthem” che vede i bassi più potenti della storia. Non esagero se dico che il basso di Lou Barlow è stato messo in discussione per quanto riguarda la potenza sonora espressa e che mi sentivo vibrare la gola. Tutto il concerto in generale è a volumi altissimi. Lo erano anche quelli di Beck. In Francia fanno dei volumi come si deve, questa è la morale. “Morning Bell” prima e “Fake Plastic Trees” poi sono micidiali, sentirle dal vivo è sicuramente qualcosa che ti trasmette molto più che su disco, la seconda specialmente. Non ci sono pecche nel suonato, la voce regge altrettanto bene. Johnny Greenwood è l’eclettismo. Emergono, tra le altre, “Paranoid Android”, “Lucky”, “Idioteque” e “Everything In Its Right Place” prima di uscire di scena. I nuovi pezzi suonano bene ma non rapiscono direttamente. Colpa del primo ascolto. Vorrei un botto finale per il bis che non arriva: i nostri si “limitano” a eseguire, oltre ad un’altra nuova canzone, “You And Whose Army”, “There There” e la conclusiva “Karma Police”. Ma non mi lamento, con le orecchie che fischiettano e la gente che scema via in tutta calma. Qualcuno in lacrime, altri che sorridono a più non posso.

Vincono quindi Raconteurs e Radiohead. A festival, però, con la Spagna non c’è partita. E l’anno prossimo si riparte: obiettivo, Primal Scream. Io e il Santià (che li deve ancora vedere) iniziamo a non riuscire più a controllare la nostra condizione di fans terminali. Per me sono richieste pesanti iniezioni di techno rock, per Hamilton schitarrate alla “Country Girl” e “Rocks”. E già ci vediamo impazzire su “Swastika Eyes”. Bobby Gillespie si ritenga avvisato. Ah, se solo fossimo andati al Summercase…