PJ Harvey, un’aliena provinciale con la coscienza dell’Impero: la visuale di Stefano Solventi

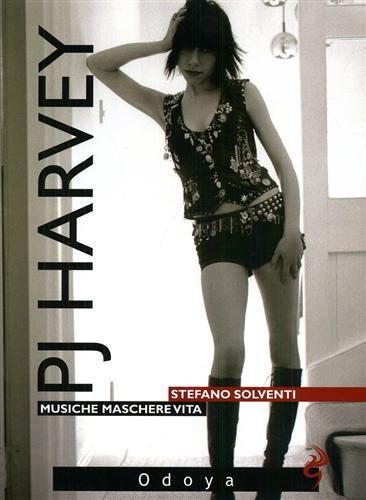

Il giorno dedicato a PJ Harvey si conclude con questa chiacchierata via mail molto pregna di contenuti con Stefano Solventi, penna superlativa attualmente attiva sul suo blog Pensierosecondario oltreché su Sentireascoltare, che alla cantautrice inglese ha dedicato il suo primo libro, “P.J Harvey. Musiche. Maschere. Vita” (Odoya, 2009). Così questa intervista chiude il #PJHarveyDay con un occhio a 360° e va oltre al susseguirsi di recensioni dei singoli album che abbiamo pubblicato oggi, restituendo un’immagine più complessiva (e che, nel caso di Polly Jean, è anche ‘complessa’) di un’artista imprescindibile dei ultimi 30 anni.

Devi avere un rapporto speciale con PJ Harvey se hai deciso anni fa, e più precisamente nel 2009, di dedicarle un libro, ce ne parli?

Devi avere un rapporto speciale con PJ Harvey se hai deciso anni fa, e più precisamente nel 2009, di dedicarle un libro, ce ne parli?

Sarebbe presuntuoso da parte mia ritenere speciale un rapporto che è simile a quello di moltissimi altri appassionati di rock in generale e di Polly Jean in particolare. Però devo ammettere che qualcosa di particolare c’è. Mi riferisco al fatto che abbiamo quasi esattamente la stessa età – lei è nata giusto due mesi prima di me – e che come me proviene dalla provincia. Quest’ultimo è un aspetto che a mio avviso ha caratterizzato e caratterizza in profondità il linguaggio di Polly, pur tenuto conto della sua evoluzione. Anche quando dal Dorset si è mossa verso le città, verso il mondo, nel suo sguardo è rimasta un’angolazione periferica, una sensibilità che le ha permesso di osservare le cose con un taglio peculiare, poco codificato, in un certo senso alieno rispetto ai codici musicali standard. Mi verrebbe da dire che nel suo consegnarsi al mondo (del rock), Polly ha sempre mantenuto una posizione laterale, non si è mai fatta risucchiare dallo showbiz, e quando ci si è più avvicinata – con “Stories From The City, Stories From The Sea” – subito dopo si è sottratta alla presa, ha recuperato una posizione defilata, propria. In un certo senso, Polly si porta dentro un conflitto: da un lato la fame di mondo, il bisogno di evadere dalla provincia, e dall’altro la non appartenenza alla cultura metropolitana, l’estraneità a quel mondo di cui – appunto – ha fame. Per questo si è sempre spostata, da un disco all’altro, senza mai dimenticare dove puntava realmente il perno della sua esistenza, e senza smettere di osservare, mantenendo uno sguardo “esterno” in ogni tappa del suo percorso. Ecco, nel mio piccolo, per anni ho vissuto anch’io un conflitto simile, ovvero tra fascino per la grande città e inguaribile condizione provinciale. Credo sia per questo che avverto un’affinità particolare con la vicenda artistica di Polly Jean.

Questa liason è continuata anche nel decennio scorso con “Let England Shake” e “The Hope Six Demolition Project”?

Sì, anche se su un piano diverso. Il mio libro si ferma poco prima di “Let England Shake”, del quale si conoscevano alcune canzoni che erano state presentate in tour. Era comunque evidente che stava iniziando una fase nuova, quella della PJ Harvey impegnata a indirizzare lo sguardo sulle storture del mondo e della Storia. Penso che quello e “The Hope Six Demolition Project” siano ottimi dischi, che chiedono un diverso livello di partecipazione all’ascoltatore rispetto alla sua produzione precedente, direi una consapevolezza più articolata. In pratica, è come se Polly ci dicesse che, sì, è importante fare i conti con se stessi, ma a un certo punto bisogna prendere coscienza del mondo, alzare la testa dall’ombelico e accogliere il peso delle ingiustizie, concepire la responsabilità come parte di noi. Arriverei a sostenere che si tratta di una via poetica all’impegno, quindi esente da retorica e impossibile da posizionare ideologicamente. Intendo dire che il suo non è un “combat rock” che finisce per infilarsi in una gabbia ideologica, spesso goffa e a rischio di strumentalizzazione. Tutt’altro: Polly lavora sulla coscienza delle cose come viatico alla consapevolezza, in questo senso è politica ma non ideologica. Trovo che da un punto di vista artistico sia una scelta azzeccata, persino potente. Anche se, come molti, mi auguro che prima o poi Polly torni a pescare dal buio dell’anima qualche ruggito che possa ricordare i vecchi tempi. Lo so: è difficile evitare la trappola della nostalgia.

Premettendo che non ho letto il libro ma che mi interessava molto, in occasione del “Day” che le dedichiamo a Kalporz, sentire la tua voce su PJ Harvey ti chiedo: e quelle “maschere” del titolo a cosa si riferiscono? Lo intitoleresti ancora così, oggi?

Premettendo che non ho letto il libro ma che mi interessava molto, in occasione del “Day” che le dedichiamo a Kalporz, sentire la tua voce su PJ Harvey ti chiedo: e quelle “maschere” del titolo a cosa si riferiscono? Lo intitoleresti ancora così, oggi?

Assolutamente. Si tratta del mio primo libro, oltretutto concepito e realizzato in tempi molto brevi, quindi va messa in conto molta inesperienza e un bel po’ di improvvisazione, tuttavia sono ancora oggi soddisfatto dalla sua struttura, dall’idea che c’è dietro. Ogni monografia è destinata a invecchiare in breve tempo, a meno che non sia dedicata a un autore deceduto (e anche in questo caso capita che invecchi ugualmente, perché col tempo cambia la visione critica). Credo però che la mia monografia su PJ Harvey non sia invecchiata troppo, perché avevo ben chiara l’intenzione di concentrarmi su una fase specifica, ovvero sulla parabola che dagli esordi trovava compimento con “White Chalk”. All’epoca ipotizzai che appunto con “White Chalk” si fosse conclusa una vera e propria fase nella carriera di Polly Jean, carriera che necessariamente da lì in avanti avrebbe dovuto prendere altre direzioni, essere altro. E così è stato. In poche parole, sostenevo che i primi quindici anni di carriera – da “Dry” a “White Chalk” – per Polly rappresentassero una vera e propria ricerca di sé, dal Dorset al Mondo e ritorno, un allontanamento progressivo dal “nido” – via Bristol, Londra, New York… – che l’aveva vista mettere alla prova se stessa nel mondo, indossare ogni volta una diversa maschera/persona (tra l’altro l’etimologia di “persona” è proprio “maschera teatrale”) col preciso scopo di indagare se stessa, di rivelarsi a se stessa. Si faccia caso: da un disco all’altro, Polly cambia personaggio, si lascia sempre alle spalle quella che era nel lavoro precedente, intendo anche fisicamente. La rockeuse stilosa di “Stories From The City” è praticamente un’altra persona rispetto alla vamp preraffaellita di “To Bring You My Love”, e che dire della ragazzaccia post-punk di “Uh Huh Her” rispetto alla romantica vittoriana di “White Chalk”? Non si tratta ovviamente solo di un cambio di look, è un codice espressivo estetico che integra quello musicale e tematico, plasmando un personaggio che si fa carico dell’espressione nei confronti del pubblico. La prassi è simile a quella del glam, anche se si dovrebbero fare gli opportuno distinguo e non è questa la sede. In conclusione, quel “Musiche Maschere Vita” è un titolo che non cambierei affatto.

Quali consideri i suoi album più riusciti e perché?

Domanda complicata. Proprio per quanto detto nelle risposte precedenti, credo che ogni suo album sia “riuscito”, perché rappresenta al meglio un momento preciso del percorso espressivo di Polly Jean. Ogni album è una tappa e acquista pienamente senso rispetto al predecessore e al successore, anche se in molti casi non si avverte continuità dal punto di vista dei suoni e dei temi, anzi prefigura un vero e proprio strappo. Detto questo, se devo indicare il più riuscito credo sia quasi doveroso scegliere “To Bring You My Love”, perché è il disco che ha definito di fatto un “canone” PJ Harvey, radicato nel blues ma disposto a trasfigurarlo, brutale ma anche raffinato, antico e futuribile. In realtà abbiamo visto che non esiste un vero e proprio canone pjharveyano, basti pensare a come già col successore “Is This Desire” siano cambiati drasticamente lo scenario, le tematiche, la concezione stessa delle canzoni. Ma credo di poter affermare che è alla Polly di “To Bring You My Love” che ci si riferisce ogni volta che un nuovo artista ci fa venire in mente lei.

E a livello di testi, qual è quello che ancor oggi scava un brivido lungo la tua schiena?

Quando è uscito “Stories From The City” stavo vivendo un periodo molto particolare, particolarmente difficile dal punto di vista emotivo. Inoltre, sia io che Polly viaggiavamo sui trent’anni, quindi da una parte c’era una sua evidente maggiore padronanza per quanto riguarda la stesura delle liriche, mentre da parte mia potevo contare su quel po’ di maturità in più per comprenderle e farle mie. Ecco spiegato perché alcune canzoni di questo disco ancora oggi mi procurano brividi veri. In particolare “Horses In My Dream”: quel “Silent, I have pulled myself clear” era esattamente quello che stavo passando e come mi sentivo in quei giorni. Stavo davvero tentavo con difficoltà di uscire fuori da una brutta situazione, cercavo di neutralizzare le tossine psicologiche, e questa canzone mi fulminò, sembrò mettermi nel mirino. Il risultato è che mi sentii meno solo, quindi mi aiutò, decisamente. Non è certo una delle canzoni più amate di Polly Jean, a dirla tutta è abbastanza problematica come sviluppo melodico, nelle strofe sembra addirittura zoppicare e sempre sul punto di accartocciarsi su se stessa, ma è proprio per questo che credo racchiuda qualcosa di profondo, di vissuto, la cui rielaborazione comporta un certo pedaggio estetico, a tutto vantaggio però della forza espressiva.

E’ già forse tempo di trovare un erede a Polly Jean? Chi potrebbe essere?

Sinceramente, dopo tanti anni che seguo le sorti del rock mi pare che la ricerca dell’erede sia un esercizio abbastanza pigro ed equivoco. Ogni epoca ha i propri protagonisti, a ogni quadro deve toccare la cornice adeguata. Detto questo, è vero che l’intensità con cui Polly Jean ha saputo definire il proprio codice espressivo – soprattutto, vedi sopra, quello del periodo “To Bring You My Love” – rende immediatamente riconoscibile nei nuovi artisti i segni della sua influenza, diretta o indiretta che sia. Sembra persino banale suggerire il nome dei King Hannah, un duo di Liverpool composto dal chitarrista Craig Whittle e dalla cantante Hannah Merrick, quest’ultima dotata di un timbro e di un’attitudine che ricorda le insidie rarefatte e le ombre selvatiche della prima Polly. La Merrick, guarda un po’, proviene da un piccolo villaggio del Galles, quindi anche lei è con ogni probabilità intrisa di quel quid provinciale/periferico, di quello sguardo dai margini a cui ho già accennato. A breve uscirà il loro primo album lungo e avremo più elementi per giudicare. Resta il fatto che parlare di veri e propri eredi mi pare un azzardo, tenuto conto di quanto è cambiato negli ultimi decenni il ruolo e il senso del rock nell’immaginario collettivo, nonché ovviamente della statura di Polly Jean Harvey.

Su Pensierosecondario trovate diversi ulteriori approfondimenti sul libro e su PJ Harvey:

- Cambio di rotta: Let England Shake di PJ Harvey – pensierosecondario (wordpress.com)

- Comunque vivo: PJ Harvey – Stories From The City, Stories From The Sea – pensierosecondario (wordpress.com)

- PJ Harvey – To Bring You My Love (e altre maschere) – pensierosecondario (wordpress.com)

- Di esordi e rimpianti (e PJ Harvey, e maschere, e malattie) – pensierosecondario (wordpress.com)

- Awakening Songs #22: PJ Harvey feat. Thom Yorke – This Mess We’re In – pensierosecondario (wordpress.com)

- Terapia (o della mia ossessione per Polly Jean) – pensierosecondario (wordpress.com)

- La corazza e il vaffanculo: Uh Huh Her – pensierosecondario (wordpress.com)

- PJ Harvey – Horses In My Dreams, Stefano Solventi — AMBULANCE SONGS – pensierosecondario (wordpress.com)

- Dry – L’esordio/spartiacque di PJ Harvey – pensierosecondario (wordpress.com)

- Capirti (buon compleanno Polly Jean) – pensierosecondario (wordpress.com)

- Desiderio – pensierosecondario (wordpress.com)

- Tra l’altro (ti inseguo, Polly Jean) – pensierosecondario (wordpress.com)

(Paolo Bardelli)