Ariel Pink, l’indie e il gusto dell’orrido

Che ruolo hanno, nel nostro modo di ascoltare musica, le tendenze culturali, l’opinione dominante, più prosaicamente, la moda? La questione ovviamente non nasce oggi, e non riguarda solo l’ambito musicale: ma nel momento in cui il termine “indipendenza” o indie è utilizzato come lasciapassare commerciale volto ad allargare il pubblico sempre più asfittico di questo mondo, quando riviste, webzine, circuiti di distribuzione emergono accumulando profitti a partire da un ambiente originariamente pensato come porto franco per liberi pensatori, personaggi in cerca d’autore, avanguardisti incompresi, emarginati di ogni risma, è allora sempre necessario operare a partire da una simile domanda e quadro di riferimento.

La proposta di un gruppo come gli Ariel Pink’s Haunted Graffiti da questo punto di vista appare un esempio in controtendenza rispetto alla universalmente diffusa ripresa, in questi anni, del suono e delle prerogative della musica del decennio ’80: dopo una lunga gavetta, e con numerose medaglie appuntate al petto, una per tutte l’aver pubblicato il primo album non firmato Animal Collective per la Paw Tracks, Ariel sembra decisamente emergere, con il recente “Before Today”, come l’alfiere di uno stile basato su una puntuale ed ampia rielaborazione di tutto il pop possibile, ma segnato in particolare da un pronunciato gusto kitsch che non può non ricordare la, desolante, seconda metà dei seventies. O meglio, una ben definita parte di essa, connessa ad una cassetta degli attrezzi a tal punto superata da assumere le sembianze di una audace composizione rivoluzionaria. Come molta musica del nostro tempo, per altro, il repertorio di Ariel Pink tende ad essere derivativo, a mostrare senza timore alcuni importanti debiti: non è però inessenziale quali siano queste influenze. In effetti non tanto la noia, quanto piuttosto il disprezzo per una operazione di riabilitazione di alcuni stilemi che si pensavano superati per sempre grazie alla preziosa opera di purificazione avvenuta proprio a cavallo tra i ’70 e gli ’80, emerge durante l’ascolto.

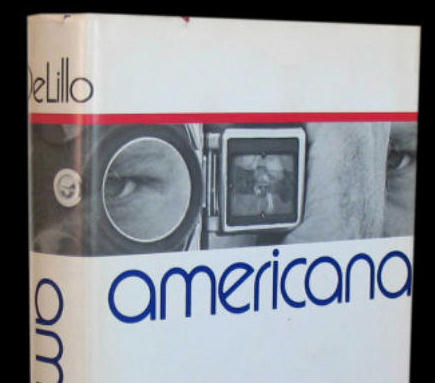

L’accoglienza, entusiastica, che l’album, considerato l’anticipazione dell’avvento di una nuova fase, ha ottenuto in ambienti insospettabilmente permeabili a questo tipo di musica, Pitchfork in testa e con esso numerosi e prestigiosi guests, le lodi di molti che si sono detti influenzati dall’autoerotismo lo-fi dell’Ariel Pink cantautore, ricorda le prime pagine del libro d’esordio di Don De Lillo, “Americana”: il party descritto dall’autore di “Rumore Bianco”, popolato da individui stanchi, facoltosi e annoiati, in cui il protagonista comprende di stare impiegando inutilmente la propria vita, ed in cui, soprattutto, è necessario ridere a battute razziste per mostrare quanto si è progressisti. Quanto la propria reputazione, in altre parole, impone di accettare: infine anche l’orrido, per non apparire rigidi, moralisti, ideologici. Un doppio livello di realtà diffuso, incomprimibile.

Fenomeni, si dirà, legati all’emersione dall’anonimato, ed alla costruzione di circuiti che, in ogni caso, tendono a premiare la qualità della proposta, al netto di qualche concessione all’eccentrico, all’artistoide, a barocchismi aggirabili dal gusto dell’ascoltatore formato. Ma, anche concedendo tutto ciò ad un ipotetico interlocutore, resta la sgradevole sensazione di un panorama “indie”, termine inesistente in quanto tale, ma utile semplificazione “giornalistica” per così dire, infiltrato da almeno due elementi ad esso originariamente estranei: in primo luogo la tendenza all’assunzione acritica di alcune pratiche commerciali, e quindi la subalternità a logiche di mercato alle quali l’etica punk e in seguito indipendente si è sempre dichiarata irriducibile, facendo di tale carattere la propria ragione sociale e grimaldello rivoluzionario. Perché in fondo, la tesi secondo la quale il mercato premierebbe la qualità altro non è che un’illusione. La mente in questo caso non può che andare a quella sorta di classe media rock’n’roll costituita da Strokes e Franz Ferdinand, per fare nomi di una certa qualità, ma anche da Kings of Leon e White Lies, per portare esempi privi, al contrario, di alcuna dote. L’altra componente estranea ad una certa etica e pratica rock è, in secondo luogo, la ricerca dell’inconsueto ad ogni costo, della stramberia rococò e magari del virtuosismo ostentato: è il caso di alcune classifiche di fine anno stilate da prestigiosi commentatori di storiche riviste musicali italiane, le quali non mancano mai del riferimento trash, della proposta anti-puritana d’occasione.

Fenomeni, si dirà, legati all’emersione dall’anonimato, ed alla costruzione di circuiti che, in ogni caso, tendono a premiare la qualità della proposta, al netto di qualche concessione all’eccentrico, all’artistoide, a barocchismi aggirabili dal gusto dell’ascoltatore formato. Ma, anche concedendo tutto ciò ad un ipotetico interlocutore, resta la sgradevole sensazione di un panorama “indie”, termine inesistente in quanto tale, ma utile semplificazione “giornalistica” per così dire, infiltrato da almeno due elementi ad esso originariamente estranei: in primo luogo la tendenza all’assunzione acritica di alcune pratiche commerciali, e quindi la subalternità a logiche di mercato alle quali l’etica punk e in seguito indipendente si è sempre dichiarata irriducibile, facendo di tale carattere la propria ragione sociale e grimaldello rivoluzionario. Perché in fondo, la tesi secondo la quale il mercato premierebbe la qualità altro non è che un’illusione. La mente in questo caso non può che andare a quella sorta di classe media rock’n’roll costituita da Strokes e Franz Ferdinand, per fare nomi di una certa qualità, ma anche da Kings of Leon e White Lies, per portare esempi privi, al contrario, di alcuna dote. L’altra componente estranea ad una certa etica e pratica rock è, in secondo luogo, la ricerca dell’inconsueto ad ogni costo, della stramberia rococò e magari del virtuosismo ostentato: è il caso di alcune classifiche di fine anno stilate da prestigiosi commentatori di storiche riviste musicali italiane, le quali non mancano mai del riferimento trash, della proposta anti-puritana d’occasione.

È l’insieme di queste componenti, qui brevemente delineate che, a parere di chi scrive, produce una consuetudine piuttosto diffusa e discutibile: la ricerca ossessiva del salvatore, di un messia che ponga in una luce inedita e spiazzante l’intero panorama, la cosiddetta next big thing. Pratica senza dubbio rischiosa, perché da un esercizio di questo genere può emergere un James Blake, ma anche, inevitabilmente, un Ariel Pink.

È l’insieme di queste componenti, qui brevemente delineate che, a parere di chi scrive, produce una consuetudine piuttosto diffusa e discutibile: la ricerca ossessiva del salvatore, di un messia che ponga in una luce inedita e spiazzante l’intero panorama, la cosiddetta next big thing. Pratica senza dubbio rischiosa, perché da un esercizio di questo genere può emergere un James Blake, ma anche, inevitabilmente, un Ariel Pink.

Ebbene, forse abbiamo bisogno di nuovi bacchettoni punk, di storici hardcore di vaglia, che ci ricordino che Ariel Pink e la sua musica rappresentano tutto ciò contro cui i nostri padri, zii, fratelli maggiori in camicia di flanella, hanno combattuto. No, non deve passare.

(Francesco Marchesi)

23 febbraio 2011

19 Comments