BRAINBLOODVOLUME No. 40

Cinque dischi di musica psichedelica, cinque.

Taras Bulba, “One” (Riot Season Records, 2019)

Taras Bulba, “One” (Riot Season Records, 2019)

Fred Laird e Jon Blacow (ex Earthling Society) hanno definito questo nuovo progetto musicale come avere intrapreso una missione nello spazio interiore, un paradigma che bene si addice ai suoni di questo album che sono compresi in un ammasso stellare contenente esperienze del kraut-rock degli anni settanta (Popol Vuh su tutti), la sfrenata psichedelia cosmica del guru Kawabata Makoto e Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO, la allegoria Brian Jones e Master Musicians of Joujouka e l’immaginario cinematografico di David Lynch con un chiaro e esplicito riferimento al lavoro di Angelo Badalamenti. Inoltre è evidente la volontà di riprendere alcuni suoni dell’Europa dell’est, pure perché il nome del progetto è quello del titolo di un racconto di Nikolaj Gogol’ del 1834 e ambientato nell’Ucraina del XVII secolo: è un’opera epica di uno dei padri della letteratura russa, la storia tragica di un eroe (Taras Bul’ba) condottiero dei cosacchi e che riassume in sé le tradizioni del canto popolare ucraino a essi dedicato (“Duma”). Taras Bulba è un duo, nel disco (“One”, Riot Season) Fred Laird e il batterista e percussionista Jon Blacow suonano tutti gli strumenti, eccetto la guest di Mike Blatchford al sax su “The Neon Midnight”. Prettamente strumentale, il disco è il risultato di una creatività e un approccio che hanno sicuramente delle radici nella musica rock psichedelica più acida degli anni sessanta-settanta. Qui la lezione di Popol Vuh, ma pure Amon Duul II e fino a Michael Rother e Klaus Dinger è una impronta che segna il solco delle registrazioni: l’approccio più selvaggio di tracce come la sessione cosmica di “I Hadit, U Nuit”, il trip minimalista e sperimentale di “The Yo-Yo Man” (che nella versione “alt mix” evoca sinfonie imperiali Vangelis) e la trance di “Goin’ West” si completa concettualmente con litanie provenienti da località remote come la lontana Mesopotamia, il Nord Africa e l’Europa dell’Est, mostrando una ricchezza di suoni che suggerisce immagini meravigliose come la giraffa alla corte di Lorenzo de’ Medici e gli incredibili racconti dei viaggi di Marco Polo, Alessandro Magno che combatte a testa alta lunga la riva del fiume Idaspe. Le città della notte rossa di William S. Burroughs.

79/100

Boduf Songs, “Abyss Versions” (Orindal Records, 2019)

Boduf Songs, “Abyss Versions” (Orindal Records, 2019)

Mat Sweet aka Boduf Songs si è guadagnato un certo seguito con una proposta musicale che negli anni è rimasta fedele a se stessa: si tratta di una scrittura che racconta storie che vogliono essere sussurrate e che sono dense di una segretezza che si riflette allo stesso tempo in questi arrangiamenti acustici che sono oscuri, qualcuno direbbe “dark”, ma invero a ragione possiamo dire che dentro questa musica non ci sia nulla di “decadente” e neppure qualche cosa che lasci pensare a una forma di esistenzialismo esasperato. La musica di questo disco ha un carattere misterioso, quasi fumoso, ma con alcuni caratteri pungenti, profili affilati come lame che tagliano la nebbia a fette tenute assieme da cuciture e dietro questi pannelli ci sono le parole sussurrate di una scrittura intimista. “Abyss Versions” è il disco di debutto di Matt su Orindal Records: l’album è il frutto di sessioni di registrazioni domestiche in un viaggio ideale che l’autore compie dentro se stesso fino a quelli che sono gli abissi della conoscenza. Non vi troviamo tuttavia disperazione e/o al contrario alcuna forma di compiacimento, c’è invero una qualche forma di bellezza e di meraviglia che non vengono giustamente urlate ai quattro venti, ma trasmesse in una maniera subliminale e occulta, una psichedelia che è qui una forma di comunicazione cifrata. Un album prettamente acustico, al solito e con buona parte dei pezzi costrutti su arpeggi di chitarra come “Gimme Vortex”, “You’re Always On The Edge Of A Precipice”, “Black Nails”, che sembra quasi di sentire il suono di un’arpa e ha costruzioni armoniche che ricordano i Radiohead di “Pyramid Song”, il minimalismo suggestivo di “Sword Weather”, accompagnata da suoni sintetizzati e quello delle tastiere. Non manca infatti l’uso della drum-machine e poi di loop e sintetizzatori (il pezzo più significativo in questo senso è la sperimentale e sottomarina “Behold, I Have Graven…”) che hanno qualche cosa di quel “dub-step” che è diventato una specie di “pallino” per lo stesso Thom Yorke e che qui è usato in maniera discreta in “Unseen Forces and How to Use Them” e con maggiore inquietudine in “In The Glittering Vault, In The Flowery Hiatus” che ancora rimanda a “Amnesiac”. Ma la traccia più significativa è chiaramente l’ultima – “Highlights of Void” – praticamente una ballata minimalista per pianoforte ricca di suggestioni di sottofondo e registrata quasi come se fosse completamente in presa diretta, ricercando un contatto intimo con gli ascoltatori, una specie di comunione. E forse proprio questo pezzo e il legame che si riesce a instaurare con l’ascoltatore, che sento di poter dire che qui più che altrove (ma questo parametro resta sempre valido) sia variabile di soggetto in soggetto dà la valutazione finale al disco, che è buono, ma potrebbe essere qualche cosa di più se ci si riconosce e ci si riflette in questo processo di ricerca di sé.

60/100

Levitation Room, “Headspace” (Greenway, 2019)

Levitation Room, “Headspace” (Greenway, 2019)

Nessuna sorpresa particolare: “Headspace”, il secondo disco dei Levitation Room (Gabriel Fernandez, Jonathan Martin, Julian Porte) ci cala in una dimensione pop-rock psichedelica che è chiaramente vintage e deliberatamente ispirata al suono e il contesto culturale degli anni sessanta. Prodotto da Glen Brigman e con il mastering di Nick Townsend e uscito per la Greenway Records di Brooklyn, New York. Un debutto per questi ragazzi per la label. Considerato il giusto seguito del precedente (“Ethos”, Burger Records, 2016), questo disco riafferma le qualità del gruppo e segna una crescita sul piano della maturità e la sicurezza nei propri mezzi e questo vale tanto per gli arrangiamenti che sono fedeli alla psichedelia anni sessanta, il freakbeat e alcuni suoni garage di quegli anni. Molto bene anche la scrittura con testi che sono fantasiosi in una maniera tipo Syd Barrett, anche se il suono non ricorda sicuramente quello dei Pink Floyd prima maniera. Hanno ovviamente qualche cosa in comune con i contemporanei Allah-Las, questo è invece sicuro, però il vero campo di riferimento resta quello degli anni sessanta e la dimensione comunque Made In USA del pop-rock psichedelico. Certo il “fuzz” sound di pezzi come “Here Comes The Man” hanno qualcosa dei Kinks e “Dream (Within A Dream” è un pezzo tipicamente Sgt. Pepper. Senza considerare alcuni riferimenti “yé-yé” tipo in “What You See” e “2025” che comunque hanno elementi degli “standard” del gruppo. Al centro di tutto il vibe delle tastiere e il suono inconfondibile dell’effettistica vintage della chitarra elettrica che a volte è accattivante e sexy (“Ooh Child”), altre volte è caldo e direi confortevole (“Stars Speak Softly”…). Su tutti spiccano ad ogni modo la prima traccia “Mr Polydactyl Cat”, il cui titolo fa ovviamente pensare di nuovo ai Floyd, ma che come la title-track “Headspace” ha un orientamento che fa pensare ai Doors più “pop”, pure complice il solo delle tastiere e gli arrangiamenti della chitarra, che senza mai eccedere, suona sempre in maniera coerente e adatta al contesto, accentuando sul carattere più “grezzo” dando quel tocco Ty Segall che va sempre di moda di questi tempi. È un disco che è destinato a piacere ad ogni modo e non vedo ragioni per cui non dovrebbe riuscire in questo intento perché sebbene forse ripetitivo, è energico, ben suonato, definitivamente convincente.

68/100

PETBRICK, “I” (Rocket Recordings, 2019)

PETBRICK, “I” (Rocket Recordings, 2019)

Allineato allo stile più aggressivo delle pubblicazioni della Rocket Recordings, “I” è il disco che inaugura l’epopea di questo nuovo progetto musicale, un duo denominato PETBRICK (secondo altre fonti: PetBrick, Petbrick oppure Pet Brick) e formato da Wayne Adams (Big Lad / Death Pedals / Johnny Broke) e Iggor Cavalera (Sepultura / Soulwax / Mixhell). In effetti Iggor, che oggi vive a Londra, aveva visto i Big Lad suonare dal vivo e era rimasto particolarmente colpito dal lavoro di Wayne, con cui ha voluto condividere del materiale a cui stava lavorando. Da qui è cominciato quello che poi si è sviluppato in un lavoro più intensito presso il Bearbiteshorse Studio di Wayne. La mission: fare un “rumore terribile”. In effetti “I” è un disco noise, Wayne si lascia trascinare verso una elettronica estrema dal modo di suonare forte e picchiare duro di Iggor, un batterista che non ha sicuramente bisogno di presentazioni anche per chi non si può considerare un appassionato al genere metal: questo ha condizionato in maniera decisiva, stando all’ammissione degli stessi protagonisti, la caratterizzazione specifica del progetto e poi il suono dell’album. È un disco di musica noise psichedelica sperimentale e tipicamente drone e con suggestioni post-industrial che non sono una novità nel panorama musicale underground britannico. La derivazione ci appare essere la combinazione del furore della musica elettronica e industrial e post-industrial diffusasi nel Regno Unito negli anni novanta (vedi pure roba di ampia diffusione come i Prodigy) con la batteria Sepultura di Iggor Cavalera. Ovviamente la sintesi assume un carattere ossessivo e ricco di inquietudini, il disco è a suo modo anche una denuncia e un manifesto politico e ideologico, tipo come hanno fatto negli ultimi anni nel Regno Unito gruppi come gli Gnod. Visioni orwelliane rarefatte assumono i contorni di esplosioni e fragore noise schizofrenico (“Guamacole Handshake” ad esempio) e guerre lampo hardcore (vedi le varie “Roadkill Ruby”, “Sect”, “Jesus Dropkick”, “Some Semblance Of A Story”, “Dr Blair”…). Diverse le guest che prestano la loro voce al progetto: Dylan Walker, Mutado Pintado, Laima Leyton, Dwid Hellion… Tutti perfettamente calati nella parte e amalgamati dentro un materiale che nel suo complesso si tiene benissimo in piedi con un certo vigore. Inattaccabile, dato il carattere respingente del suono, si presta poco alla melodia e a un facile ascolto, molto a chi è abituato ad ascoltare roba pesante e vuole qualche novità fuori dagli schemi abituali.

66/100

Junzo Suzuki And Snakes Dont Belong In Alaska, “The Ascended Master Teachings Of…” (Cardinal Fuzz / Little Cloud, 2019)

Junzo Suzuki And Snakes Dont Belong In Alaska, “The Ascended Master Teachings Of…” (Cardinal Fuzz / Little Cloud, 2019)

Scrivo un po’ in ritardo di questo disco sul quale sono tornato su in verità diverse volte nel corso di questi ultimi due mesi. È una proposta imperdibile della Cardinal Fuzz / Little Cloud Records. Imperdibile soprattutto per gli psiconauti più coraggiosi e che amano avventurarsi in mare in quelle cime tempestose che rimandano al furore di alcuni romanzi della fine del secolo milleottocento. Imperdibile perché è la celebrazione di un incontro tra la psichedelia più estrema e acida di artisti che vengono da due parti opposte del mondo. Da una parte abbiamo quei buontemponi de gli Snakes Don’t Belong In Alaska (Aaron Bertram, Alex Johnston, Chris Jude Watson) da Newcastle Upon Tyne nel Nord Ovest della vecchia Inghilterra; dall’altra Junzo Suzuki, giapponese, figura di punta della scena acido-psichedelica del suo paese. L’incontro proficuo tra le parti si consumò durante un tour in Europa di Junzo Suzuki che per l’occasione si unì ai tre ragazzi per una sessione di scatenata musica psichedelica di ben 75 minuti, registrata presso le Soundrooms di Gateshead sotto la supervisione di MP Wood. Composto da quattro corpose composizioni, “The Ascended Master Teachings Of…” è praticamente un vero e proprio rituale celebrativo che omaggia quella musica psichedelica più selvaggia e priva di forme predeterminate. Facile pensare agli Acid Mothers Temple (se non altro per la provenienza di Junzo Suzuki, anch’egli giapponese) e del resto il marchio di fabbrica si potrebbe dire che sia lo stesso. Ma allo stesso modo possiamo pure ben dire che non siamo lontani da forme di rock psichedelico che anche la Fuzz Club Records stessa ha provato a sperimentare in maniera massiva con gruppi come 10000 Russos e soprattutto Radar Men From The Moon. Tra visioni allucinate e un mucchio di fuzz, il suono sparato a mille dei bassi e il furore della batteria non manca qui anche qualche virtuosismo e prodezza pirotecnica che non guastano in questi “mantra” sonici. Francamente penso che dischi come questo siano un vero e proprio toccasana e fondamentali che ti riconciliano con il senso autentico della musica psichedelica. Frase di lancio: “If you are looking for psychedelic music, do not buy this record unless you are looking for psychedelic music.”

75/100

Emiliano D’Aniello

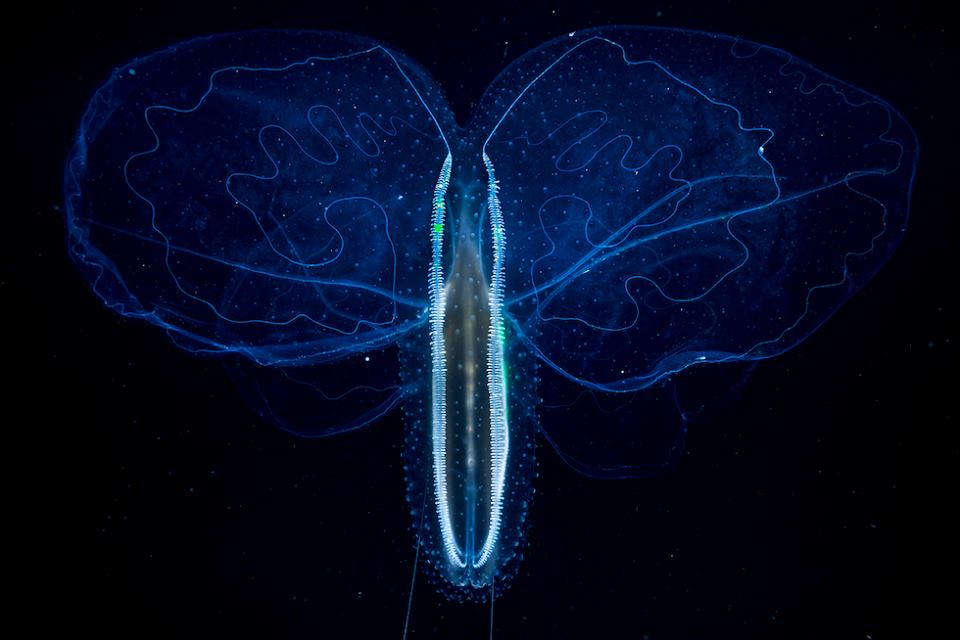

Foto: Angel Fitor (2019 Photo Contest, Nature, Singles, 3rd Prize).