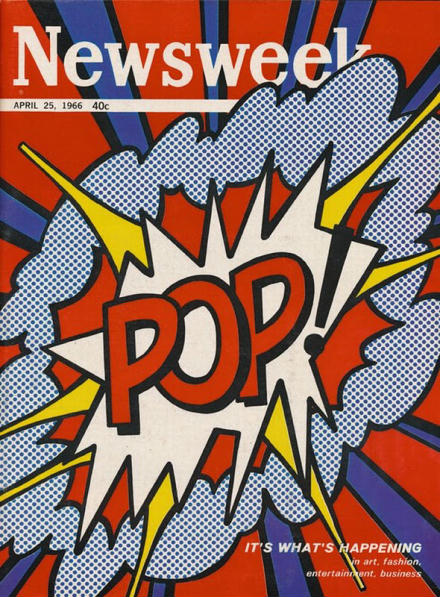

Il pop irrisolto

Alcune conversazioni, talvolta, lasciano il segno. Alcune conversazioni in particolare ti fanno sentire un ascoltatore molto frivolo. Parlare con chi ascolta esclusivamente elettronica, ma quella d’avanguardia, drone e cose così, che se per caso c’è un solo beat che può forse far muovere il classico piedino, allora è commerciale, che, in fondo, Tim Hecker e Oneohtrix Point Never fanno divulgazione. Discutere con chi ascolta esclusivamente metal, ma quello interessante, raffinato, Pitchfork approved alla Wolves In The Throne Room, che impedisce persino il ricorso al classico espediente dei razzismi di ogni tempo, e degli snob di ogni tempo: i metallari puzzano.

Alcune conversazioni, talvolta, lasciano il segno. Alcune conversazioni in particolare ti fanno sentire un ascoltatore molto frivolo. Parlare con chi ascolta esclusivamente elettronica, ma quella d’avanguardia, drone e cose così, che se per caso c’è un solo beat che può forse far muovere il classico piedino, allora è commerciale, che, in fondo, Tim Hecker e Oneohtrix Point Never fanno divulgazione. Discutere con chi ascolta esclusivamente metal, ma quello interessante, raffinato, Pitchfork approved alla Wolves In The Throne Room, che impedisce persino il ricorso al classico espediente dei razzismi di ogni tempo, e degli snob di ogni tempo: i metallari puzzano.

Ebbene, alla luce di esperienze di questo genere emerge la domanda: ma noi, che cosa ascoltiamo? Guardandosi attorno, tra le varie classifiche della fine dell’anno passato e tra le uscite più recenti, la risposta appare con grande chiarezza e distinzione: l’impressione è che, in effetti, almeno chi scrive, ascolti principalmente pop. Elettronico quel tanto, ammiccante alla dance quanto basta, ma in fondo sempre pop. D’altra parte, non essendo “militanti” di un genere o corrente in particolare, ed essendo il rock se non morto quanto meno ingrassato, ciò che resta è pur sempre pop.

Si tratta, con ogni evidenza, di generalizzazioni, ma appare in una certa chiarezza che una qualche disposizione alla linearità, alla melodia, una spiccata sensibilità nei confronti della forma canzone, siano qualità in qualche modo richieste al momento, in certi ambienti. C’è però, a parere di chi scrive, qualcosa di più. E se il pop contemporaneo presentasse alcuni caratteri peculiari? Se ci dicesse qualcosa attorno, se non ad un (eccessivo) spirito del tempo, quantomeno al gusto, alle preferenze dominanti? Non tanto su un presunto sentire generazionale, termine abusato e un po’ regressivo, quanto sull’aria che tira, attraverso e a cavallo delle generazioni, ma sempre radicata in questo tempo.

Un carattere, una qualità, emerge con una certa perspicuità, in trasparenza ad una comprensione neanche troppo ravvicinata: il “nostro” appare come un pop disturbato, enigmatico o meglio, irrisolto. Un genere, un approccio, una sensibilità diffusa, che sembra non aver ancora sciolto la riserva, “da camera” di consiglio, cristallizzato intorno ad una decisione ancora da prendere. Sembra proprio questo, per altro, il ruolo attualmente assegnato alla, anche questa espressione abusata, commistione tra generi: le venature, gli intrecci, le svolte, attorno ad un pezzo di chiara matrice pop, appaiono infatti come lo strumento, il mezzo, utile a decostruire, turbare, la serenità di un ritmo, di una linea melodica, costituendo un cono d’ombra sempre presente. Tipica, e forse più pura rappresentante di questa via al pop è certamente Annie Clark, in arte St. Vincent: a tal punto tipica che l’unico limite del recente “Strange Mercy” è probabilmente da ricercarsi proprio nella continua reiterazione dello scherma del “disturbo”, della poetica dell’intrusione, che ne ha impedito, per il momento, il definitivo salto di qualità. Ma di questo orientamento sembrano partecipi in molti, come il Bradford Cox delle prove soliste, tra gli ormai classici ammiccamenti al John Lennon più maturo e marcette alla McCartney rivedute alla luce di comprensioni contemporanee, sperimentalismo rock e tensioni elettroniche. Un inquadramento generale che abbraccia anche progetti molto diversi, dal forzatamente ludico ed irriverente, e quindi in un certo modo inquietante, pastiche alla Tune Yards, fino al profetismo minimalista nel suono e massimalista nelle pretese di Bon Iver.

C’è forse da chiedersi: si tratta solamente di stilemi egemoni al momento, oppure c’è un tratto che connette questa disposizione diffusa a qualcosa a noi contemporaneo? Questione di non semplice risoluzione, ma se un abbozzo di risposta può essere trovato è, a parere di chi scrive, a partire dal paradosso che questa sensibilità comunica, da una duplicità interna, che però sembra irriducibile.

Da un lato come detto il pop, dispositivo di pacificazione efficace come pochi altri, simbolo inequivocabile della ricerca di evasione e serenità, in tutte le molteplici forme del suo darsi, dall’altro il “disturbo”, il quale evidentemente necessita come correlato essenziale degli iniziali cieli azzurri, immagine di una inquietudine nebulosa, indefinita, priva di una coscienza di sé. Qualcosa come l’hipsterismo, il quale, come ha detto e scritto Simon Reynolds, è un po’ la boheme contemporanea, ma senza la hegeliana autocoscienza, esigenza non aggirabile per un reale movimento sociale e culturale.

Un fenomeno questo del pop “da camera di consiglio”, indeciso ed irrequieto, che forse si spiega almeno in parte, e certo non nella sua totalità per essenza mutevole e magmatica, come già sottolineato, con una diffusa condizione: l’attenzione e la ricerca della frivolezza, la tensione verso qualcosa come i primi anni ’60, in un contesto però tutt’altro che ottimistico e progressivo, in un panorama, detto in una formula, da anni ’30. E allora ciò che di curioso vi è in questa manifestazione un po’ approssimata ed approssimativa del sentire contemporaneo (o, più banalmente, della moda contemporanea) è l’impoliticità della reazione ad una cornice difficile, complessa, ed un po’ deprimente, la mancanza non solamente di una proposta di via d’uscita, ma la sensazione di una resa inevitabile, della ricerca di una danza sulla nave che affonda.

Ho già avuto occasione di scrivere su queste colonne della mancanza di qualcosa come una coscienza politico-musicale analoga a quella del post-punk e dell’hardcore dei primissimi anni ’80: non si tratta però una questione di genere, è piuttosto una questione di approccio. Il rifiuto della presa in carico di una problema, della elaborazione di un lutto sociale, e della conseguente formulazione di un punto di vista.

La sensazione quindi di trovarsi di fronte ad una forma di negazione.

4 marzo 2012

1 Comment