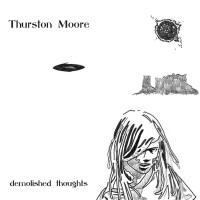

THURSTON MOORE, “Demolished Troughts” (Matador Records, 2011)

Quando si è pervasi, lo si è sempre da qualcosa di strano. Vuole in questo modo la letteratura, o il pervadere in sé. Bisogna quindi superare l’ambiguità del senso di stranezza e comprendere cos’è che sta succedendo, cogliere il senso del cambiamento o delle ragioni in gioco. Thurston Moore ha 53 anni ed è un giovanotto sonico pervaso da una nuova e strana volontà di chiarezza. Per questo abbandona le sue Fender Jazzmaster, i suoi pedali e i suoi strumenti preparati, imbracciando chitarre acustiche e buttandosi a capofitto nelle atmosfere bucoliche e dilatate del folk. Ma non è, appunto, la solita storia del chitarrista fuori dalla band, che da solista si concede momenti più acustici e meditativi, come per rilassare la sua creatività, o riflettersi in stagni di agognata e distensiva calma. La band dalla quale Moore prende momentaneo congedo non è una band qualsiasi. E lui, di questa band-non-qualsiasi, è l’autore principale. La mente, lo spirito, la ragione del rumore. Ed è per questo che “Demolished Thoughts” provoca un leggero sobbalzo, nonostante rappresenti un esito più o meno prevedibile e nonostante, alla fine (e alla base), non ci sia nulla di sbagliato nella sua essenza. L’album è da un lato in linea con “Trees Outside the Academy” (il precedente album solista del chitarrista), ossia con la ricerca della “forma-canzone” e di uno stile più ordinato, ma esaspera l’estetica e il senso del suono, presentandosi come un disco totalmente acustico, dalla marcata attitudine folk.

Quando si è pervasi, lo si è sempre da qualcosa di strano. Vuole in questo modo la letteratura, o il pervadere in sé. Bisogna quindi superare l’ambiguità del senso di stranezza e comprendere cos’è che sta succedendo, cogliere il senso del cambiamento o delle ragioni in gioco. Thurston Moore ha 53 anni ed è un giovanotto sonico pervaso da una nuova e strana volontà di chiarezza. Per questo abbandona le sue Fender Jazzmaster, i suoi pedali e i suoi strumenti preparati, imbracciando chitarre acustiche e buttandosi a capofitto nelle atmosfere bucoliche e dilatate del folk. Ma non è, appunto, la solita storia del chitarrista fuori dalla band, che da solista si concede momenti più acustici e meditativi, come per rilassare la sua creatività, o riflettersi in stagni di agognata e distensiva calma. La band dalla quale Moore prende momentaneo congedo non è una band qualsiasi. E lui, di questa band-non-qualsiasi, è l’autore principale. La mente, lo spirito, la ragione del rumore. Ed è per questo che “Demolished Thoughts” provoca un leggero sobbalzo, nonostante rappresenti un esito più o meno prevedibile e nonostante, alla fine (e alla base), non ci sia nulla di sbagliato nella sua essenza. L’album è da un lato in linea con “Trees Outside the Academy” (il precedente album solista del chitarrista), ossia con la ricerca della “forma-canzone” e di uno stile più ordinato, ma esaspera l’estetica e il senso del suono, presentandosi come un disco totalmente acustico, dalla marcata attitudine folk.

C’è lo zampino produttivo di Beck (l’album è stato registrato nei suoi studio a Los Angeles), ci sono i violini sofisticati di Samara Lubelski, i violoncelli, le arpe, le dodici corde, la polvere e la malinconia tipica del cantautore. Le melodie sono sempre quelle ansiose filastrocche oblique e paludose di matrice Sonic Youth, la voce è l’inconfondibile sospiro colloquiale dell’intellettuale postmoderno, ma gli arrangiamenti, i risultati, vanno da tutta altra parte. C’è qualche memoria di rock nella concitazione di “Orchard Street”, i cui crescendo di violino assomigliano alle famose esplosioni chitarristiche del gruppo newyorkese, ma non ci sono concessioni che rimandino agli intrecci soliti, alle dissonanze cromatiche e alla fragile poetica “sporca” che potremmo o vorremmo aspettarci. Così “Benediction” ci accarezza e si nasconde, scorrendo come un morbido e romantico racconto minimalista. “With benediction in her eyes, our dearest gods are not surprised”. Moore prova un delicato commento di chitarra pulita, scegliendo note intelligenti e opportune, nella povera ma raffinata cornice formale della canzone folk americana. “Illuminine” è un gioco di armonici a sostegno di una melodia più oscura, ma comunque evocativa, come dire ermetica. Dolcezza disarmante è, invece, il significato proprio di “Circulation”, che pare un pezzo rubato a quel capolavoro di tristezza che fu “Sea Change” di Beck. Eppure sarebbe ingiusto riferire o ridurre la scrittura e la musicalità di “Demolished Thoughts” all’ispirazione beckiana: Moore è sempre Moore, più riflessivo e calmo del solito, ma comunque se stesso, con le sue uscite brillanti e la sua estrema capacità sintetica, ancora in bilico tra pop e avanguardia. “Blood Never Sleeps” potrebbe, in questo senso, tranquillamente essere riarrangiata per un album dei Sonic Youth, con la chitarra rumorosa di Ranaldo ad aleggiare spettrale sugli accordi dritti al posto del violino, ma anche così fa il suo figurone. Metà epica, metà popolare. Un po’ ingenua e un po’ snob. La sesta traccia dell’album, “In Silver Rain With A Paper Key”, è un intimistico acquerello sonoro dalla luce impressionistica. Un Monet che dipinge ninfee metropolitane, spuntate in qualche pozzanghera sull’asfalto newyorkese. La poetessa futurista Mina Loy è rievocata e omaggiata nella traccia omonima, la più psichedelica dell’album: una dolce ballad di echi e arpeggi risonanti, angoli smussati e indolenza ritmica. Più sinistra e severa l’estetica di “Space”, uno folk-rock che ricorda certe contaminazioni led zeppeliane, confuse tra blues, motivi celtici, esoterismo e atmosfere da epica western. L’ultimo pensiero demolito s’intitola “Lanuary” e riprende certi suoni drakiani, adagiandosi placida su una lenta onda sonora, sempre diretta da chitarra e violino.

Probabilmente questa cosa del folk sta un po’ sfuggendo di mano a tutti quanti e il segnale di Moore alle prese con un album acustico, a freddo, ci farà incazzare. Eppure, pervasi dallo strano mood degli eventi e dei suoni, giochiamo a ignorare l’essere della moda o le ragioni di un gusto ormai dominante a trecentosessanta gradi (e che sempre di meno appare genuino o necessario) e ci godiamo questo bel disco di canzoni. Nulla di stravagante e non come stravaganza, appunto. Io a 53 anni sarò un cadavere. Lui sta in forma, e pur producendo doppi vinili di tranquilla e pacata omogeneità cantautoriale, non sembra manco vecchio.

72/100

(Giuseppe Franza)

29 giugno 2011