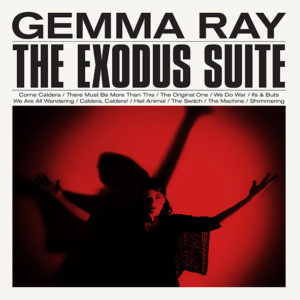

GEMMA RAY, “The Exodus Suite” (Bronze Rat, 2016)

Esistono due eccessi che fanno male alla musica pop: escludere totalmente la sperimentazione e ricercare solo la sperimentazione. Ma anche il piatto compromesso non è mai una buona scelta. Perché porta sovente a un’atmosfera neutra e impersonale, e perché somiglia a una presa in giro. L’effetto è quello di un rattoppo analogico, che esclude le migliori possibilità: la trama dell’istinto, gli strappi sentimentali, le lacerazioni esistenziali, i naturali chiaroscuri e i giochi prospettici… Mi immagino Gemma Ray, cantautrice britannica di pop colto e alternativo, mentre scrive e interpreta le sue canzoni: sembra una vecchietta curva su se stessa che cuce pazientemente qualcosa che nessuno le ha chiesto di cucire, con il filo della meditazione e del calcolo, per tenere insieme stoffe diverse e intrighi non complementari. Si parte da idee melodiche semplici, che mettono in risalto la voce ricca di pathos e accetti sentimentali, si insegue l’eleganza neoclassica, che veste bene in situazioni intime o ritirate, ma c’è anche spazio per un po’ di sperimentazione psichedelica o avant-folk, qualche astrattismo ambient od occulto, effetti spettrali, riverberi e tremoli (“The Original One”, “Caldera, Caldera!”), che sembrano buttati lì per scuotere le parti più banali. Dal taglio e dai limiti si arriva a un noir-pop fisso su un’estetica da tragic ballad femminile (con qualche caso più felice, come nella morriconiana “The Switch”) che non commuove né emoziona. Colpa del compromesso e della volontà di evitare gli eccessi. La sua è una musica che ti sfiora, ti accarezza, ti bagna di lacrime e ti riempie la testa di sussurri, ma che mai si avvicina alle corde profonde dell’anima.

Il mercato indie è pieno di voci del genere. La Ray prova a distinguersi puntando sulla malinconia e sul morbosamente crepuscolare, senza però aprirsi a situazioni dichiaratamente dark. Preferisce i lenti lamenti di Badalamenti e sospetti sospiri di solipsismo. Vale a dire angoscianti e ovattate impressioni miagolate, appena contrastate da repentini cambi di tono, tastiere dolenti, chitarre sulf o arpeggi di folk sepolcrale.

Gemma possiede un certo slancio poetico e buona capacità armonica, s’impegna affinché tutto l’album suoni coeso e ha avuto anche la felice idea di confrontarsi con basi più sature e di provare una poetica del chiasmo, ma in otto episodi su dodici sembra pietosamente condannata al compromesso. Se ne sta lì, schiacciata dal confronto con Björk, Diamanda Galas e Marissa Nadler. Tre artiste da cui cerca di ternersi alla larga senza però riuscire a emanciparsi completamente.

50/100

(Giuseppe Franza)

27 giugno 2016